vier Jahre Elektromobilität

Bereits seit vier Jahren fahre ich nun rein elektrisch und habe in dieser Zeit die Vorteile eines solchen Fahrzeugs gründlich kennen und auch schätzen gelernt!

Verbrauchsverhalten

Es ist sehr auffällig, wie der Verbrauch durch zwei Faktoren ganz entscheidend, durch andere erstaunlicherweise eher weiniger beeinflusst wird:

Es ist sehr auffällig, wie der Verbrauch durch zwei Faktoren ganz entscheidend, durch andere erstaunlicherweise eher weiniger beeinflusst wird:

- die Umgebungstemperatur

- die Heizung

- die Klimaanlage

- die Fahrweise

- die Fahrstrecke

Wartung und Reparaturen

Der Peugeot e208 war in den vergangenen 4 Jahren 4x zur jährlichen Inspektion. Neben dem Reifenwechsel im Herbst und Frühling hat das Auto keine Werkstatt von Innen gesehen.

Betriebskosten

Die Betriebskosten errechnen sich grundsätzlich aus:

Der Peugeot e208 war in den vergangenen 4 Jahren 4x zur jährlichen Inspektion. Neben dem Reifenwechsel im Herbst und Frühling hat das Auto keine Werkstatt von Innen gesehen.

Betriebskosten

Die Betriebskosten errechnen sich grundsätzlich aus:

- Versicherung

- Verkehrssteuer

- Amortisation

- Wartung/Reparaturen

- Km-Leistung Verbrauch (Benzin, Diesel, Strom)

Entscheidungsprozess (2021)

Zu den Überlegungen gehören:

Zu den Überlegungen gehören:

- wie ist mein normaler Bedarf? Eher Kurzstrecken, mittlere Fahrstrecken, oder viele Autobahnkilometer?

Diese Überlegung ist einfach zu beantworten, da ich mehrheitlich Kurzstrecken um 30 Kilometer pro Tag zurücklege. - wie gross ist die Reichweite bei durchschnittlichem Fahrstil?

Tests und Werksangaben decken sich weitgehend und mit einer Reichweite von etwas über 300 km sollte man eigentlich im Normalfall auskommen. - wie sieht es mit dem Zugang zu Ladestationen aus?

Eine Ladestation in der Tiefgarage des EFH ist vorhanden (Wallbox 16 A), sowie öffentliche Schnelladestationen in der unmittelbaren Umgebung. - wie lange dauert ein Ladevorgang?

Ein Ladevorgang kann auf der Website, z.B. von Peugeot simuliert werden. Das ist sehr interessant, da verschiedenste Parameter definiert werden können, die einen Ladevorgang beeinflussen. >> zum Tool. - ist der Anschaffungspreis in einem sinnvollen Verhältnis gegenüber dem Kaufpreis eines Verbrenners gleichen Modells?

Vergleiche und Berechnungen zeigen, dass sich der Preisunterschied von etwa CHF 3'000.-- innert einigen Jahren aufgewogen hat. - wäre ein Plugin-Fahrzeug (PHeV) eine Alternative?

Ein Vergleich der Leergewichte der beiden Fahrzeugtypen lässt etwas aufhorchen.

PHeV ~ 2'000 kg (da 2 Motoren) / Elektro ~ 1'500 kg. Daraus kann geschlossen werden, dass mit ersterem Fahrzeug 500 kg mehr unnötigerweise beschleunigt / abgebremst werden müssen. - ist im E-Auto wegen den Batterien das Platzangebot eingeschränkt?

Die technischen Daten der Fahrzeuge gleichen Modells zeigen, dass das Kofferraumvolumen gleich ist. Batterien, wie auch Benzintank befinden sich unter den Rücksitzen und nehmen daher kein Kofferraumvolumen in Anspruch. (*) - wie steht es mit dem Beschleunigungsverhalten und der Motorleistung allgemein? Ist eine sportliche Fahrweise mit dem E-Auto überhaupt möglich?

Tests und Fahrberichte rühmen die Durchzugskraft (max. Drehmoment von Null an) des Elektromotors, sowie die Möglichkeit, den Fahrmodus während der Fahrt kurz auf „Power, Sport" umstellen zu können. Beispielsweise beim Überholen.

Entscheidung (2021)

Der Peugeot e208 GT-line hat das Rennen, mein neues Fahrzeug zu werden, gewonnen. Folgende Faktoren waren ausschlaggebend:

|

|

Technische Daten

Marke / Typ: Peugeot e208 GT Line

Getriebe: Automatik stufenlos

Motor: 100 kW / 136 PS

Türen: 5

1. Inverkehrs. 30.9.2020

Km-Stand: 9'500 (Vorführwagen)

Farbe: schwarz Perla Nera

Ausstattung: GT-Line (Top-Ausstattung der e208-Serie)

Marke / Typ: Peugeot e208 GT Line

Getriebe: Automatik stufenlos

Motor: 100 kW / 136 PS

Türen: 5

1. Inverkehrs. 30.9.2020

Km-Stand: 9'500 (Vorführwagen)

Farbe: schwarz Perla Nera

Ausstattung: GT-Line (Top-Ausstattung der e208-Serie)

Das Cockpit

Das E-Auto scheint anfänglich voller Geheimnisse und elektronischer Schikanen zu sein. Erst nach und nach verlieren die unzähligen Sensoren und Kombiinstrumente ihren komplex wirkenden Eindruck und die Funktionen erscheinen immer intuitiver, ist der Navigationsaufbau und sind die Navigationsebenen der verschiedenen Menüs einmal verstanden und im Kopf präsent.

Das E-Auto scheint anfänglich voller Geheimnisse und elektronischer Schikanen zu sein. Erst nach und nach verlieren die unzähligen Sensoren und Kombiinstrumente ihren komplex wirkenden Eindruck und die Funktionen erscheinen immer intuitiver, ist der Navigationsaufbau und sind die Navigationsebenen der verschiedenen Menüs einmal verstanden und im Kopf präsent.

1

Das digitale 3D-Combi-Instrument hat die Eigenschaft, dass es die momentan relevante Anzeige der fahrenden Person um eine Ebene näher ins Blickfeld bringt (beispielsweise die aktuelle Geschwindigkeit) und andere Anzeigen etwas in den Hintergrund legt. Welche Elemente neben den aktuellen angezeigt werden können mit einem eigenen Profil, oder durch drehen am Rädchen am Lenkrad (Schnelleinstellfunktionen 2) definiert werden. Man blickt über das kleine Sportlenkrad auf das Instrument und sieht daher jederzeit die gesamte Anzeige.

Das digitale 3D-Combi-Instrument hat die Eigenschaft, dass es die momentan relevante Anzeige der fahrenden Person um eine Ebene näher ins Blickfeld bringt (beispielsweise die aktuelle Geschwindigkeit) und andere Anzeigen etwas in den Hintergrund legt. Welche Elemente neben den aktuellen angezeigt werden können mit einem eigenen Profil, oder durch drehen am Rädchen am Lenkrad (Schnelleinstellfunktionen 2) definiert werden. Man blickt über das kleine Sportlenkrad auf das Instrument und sieht daher jederzeit die gesamte Anzeige.

2

Die Schnelleinstellfunktionen am Lenkrad ermöglichen es sinnvolle Einstellungen vorzunehmen, ohne eine Hand vom Lenkrad zu nehmen. Dazu gehören etwa: Anzeigemodus des Displays, Medienwiedergabe-Lautstärke, Senderwahl (Radio), Freisprechtelefonie und mehr. Die Aussenbeleuchtung stellt im automatischen Modus die richtige Beleuchtung wie Tagfahrlicht, Abblendlicht, Scheinwerfer oder Standlicht ein und schaltet beim Verlassen des Fahrzeuges die Lichter aus. Die Nebelleuchten vorne und hinten müssen sinnvollerweise manuell geschaltet werden. Gleiches gilt für den Scheibenwischer, wobei der Regensensor für eine optimale Wischgeschwindigkeit sorgt. Das Einschalten des Heckscheibenwischers kann so eingestellt werden, dass, wenn nötig, beim Einlegen des Rückwärtsgangs gewischt wird. Der Tempomat wird ebenfalls ohne loslassen des Lenkrads bedient.

Die Schnelleinstellfunktionen am Lenkrad ermöglichen es sinnvolle Einstellungen vorzunehmen, ohne eine Hand vom Lenkrad zu nehmen. Dazu gehören etwa: Anzeigemodus des Displays, Medienwiedergabe-Lautstärke, Senderwahl (Radio), Freisprechtelefonie und mehr. Die Aussenbeleuchtung stellt im automatischen Modus die richtige Beleuchtung wie Tagfahrlicht, Abblendlicht, Scheinwerfer oder Standlicht ein und schaltet beim Verlassen des Fahrzeuges die Lichter aus. Die Nebelleuchten vorne und hinten müssen sinnvollerweise manuell geschaltet werden. Gleiches gilt für den Scheibenwischer, wobei der Regensensor für eine optimale Wischgeschwindigkeit sorgt. Das Einschalten des Heckscheibenwischers kann so eingestellt werden, dass, wenn nötig, beim Einlegen des Rückwärtsgangs gewischt wird. Der Tempomat wird ebenfalls ohne loslassen des Lenkrads bedient.

3

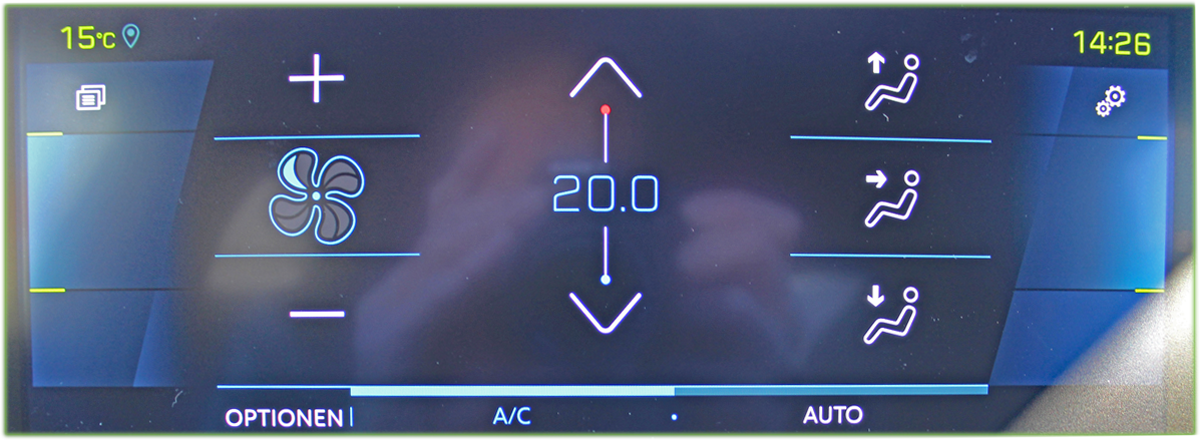

Das Touch-Screen Farbdisplay bietet alle grundsätzlichen und optionalen Einstellungen rund um das Fahrzeug. Die verschiedenen Grundeinstellungs-Ebenen werden über die Touch-Sensoren oberhalb der Klaviaturtasten aufgerufen. Von links nach rechts: Sound und Medien, Lüftung und Klima, Navi, Fahrzeug (Sicherheitssysteme), Allgemeine Einstellungen.

Das Touch-Screen Farbdisplay bietet alle grundsätzlichen und optionalen Einstellungen rund um das Fahrzeug. Die verschiedenen Grundeinstellungs-Ebenen werden über die Touch-Sensoren oberhalb der Klaviaturtasten aufgerufen. Von links nach rechts: Sound und Medien, Lüftung und Klima, Navi, Fahrzeug (Sicherheitssysteme), Allgemeine Einstellungen.

4

Die Klaviaturtasten sind zur Schaltung temporärer Funktionen gedacht. Von links nach rechts: Touch-Screen ein/aus / Lautstärke, Umluftfunktion, Klimaanlage, Maximale Kühlleistung, Warnblinkanlage, Zentralverriegelung, Scheibenentfroster vorne, Scheibenentfroster hinten, Sitzheizung (optional).

Die Klaviaturtasten sind zur Schaltung temporärer Funktionen gedacht. Von links nach rechts: Touch-Screen ein/aus / Lautstärke, Umluftfunktion, Klimaanlage, Maximale Kühlleistung, Warnblinkanlage, Zentralverriegelung, Scheibenentfroster vorne, Scheibenentfroster hinten, Sitzheizung (optional).

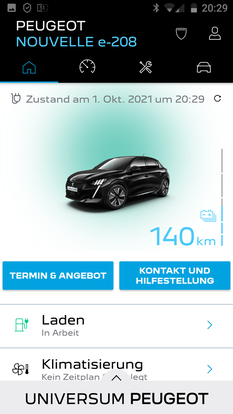

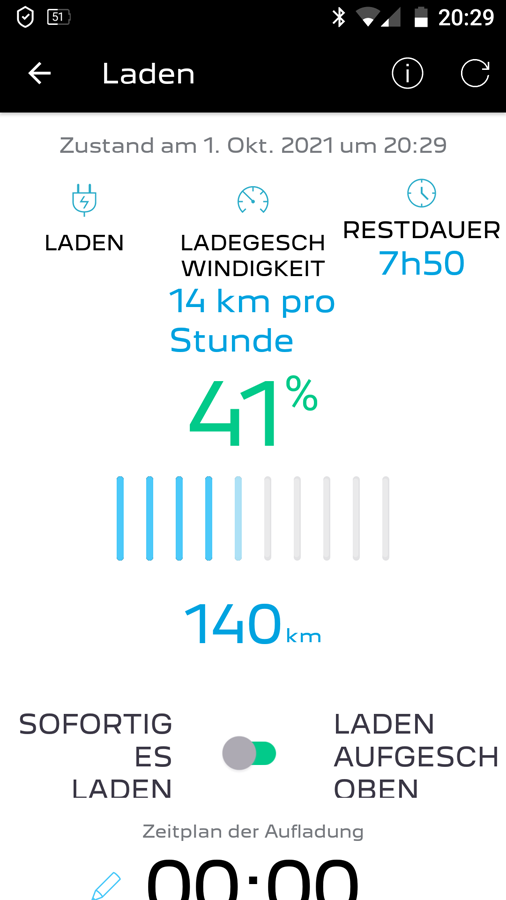

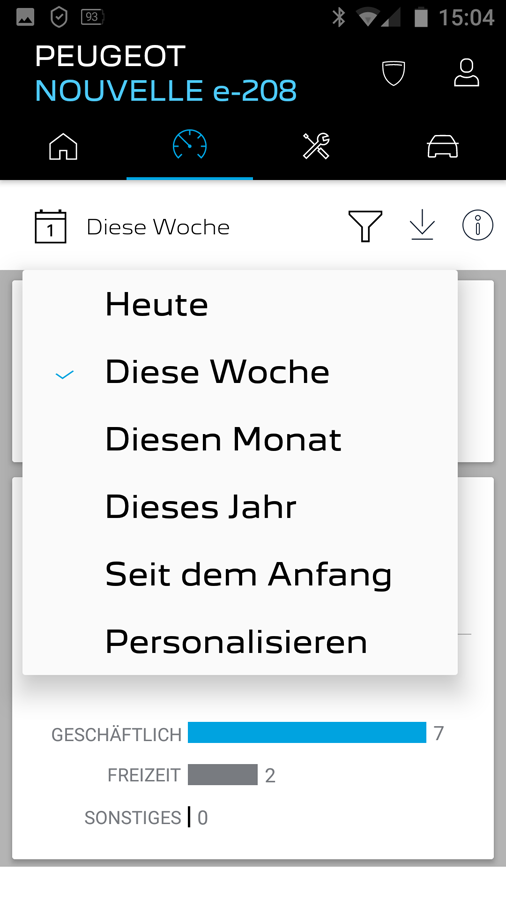

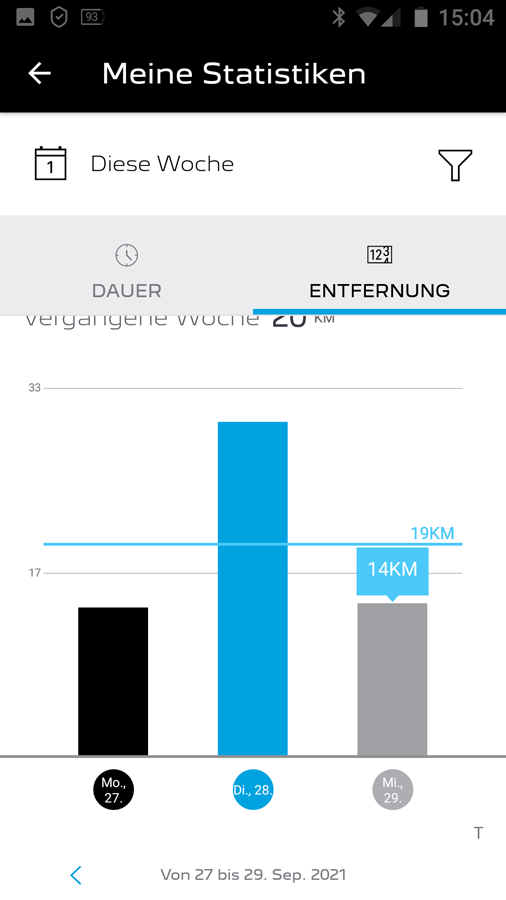

My Peugeot - App bietet viele Möglichkeiten, um die Fahrzeugkomponenten zu überwachen und teilweise auch zu steuern.

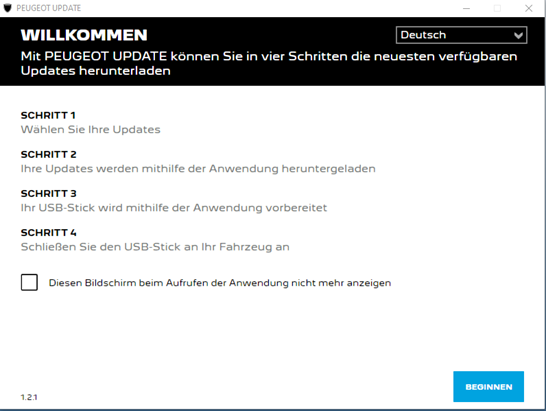

Update des Touch-Systems und Kartenmaterial fürs Navigationssystem

So, wie Ihr Smartphone, PC-Betriebssystem und andere Software, benötigt auch der „Bordcomputer" Ihres Peugeots ab und zu ein Update. Dazu steht das Peugeot Update Programm für Ihren PC zur Verfügung. Installieren Sie das Programm, dann werden Sie durch das Update geführt. Der Willkommensbildschirm erklärt genau, wie du vorgehen sollst.

So, wie Ihr Smartphone, PC-Betriebssystem und andere Software, benötigt auch der „Bordcomputer" Ihres Peugeots ab und zu ein Update. Dazu steht das Peugeot Update Programm für Ihren PC zur Verfügung. Installieren Sie das Programm, dann werden Sie durch das Update geführt. Der Willkommensbildschirm erklärt genau, wie du vorgehen sollst.

Schritt 1

Du defininierst die Sprache, Ihr Fahrzeug und legen danach fest, was Sie updaten möchten. Ist es das Kartenmaterial, die Software des Touchscreens, oder beides. Das Update des Kartenmaterials bietet die Möglichkeit, der Länderspezifischen Auswahl, da es sonst sehr lange dauert.

Du defininierst die Sprache, Ihr Fahrzeug und legen danach fest, was Sie updaten möchten. Ist es das Kartenmaterial, die Software des Touchscreens, oder beides. Das Update des Kartenmaterials bietet die Möglichkeit, der Länderspezifischen Auswahl, da es sonst sehr lange dauert.

Schritt 2

Nun legst du den Pfad für den Download fest und lädtst das neueste Update auf deinen PC herunter. Die Grösse des Touchscreen-Updates wird in meinem Fall 5.74 GB betragen, was je nach Verbindungsgeschwindigkeit etwas dauert! Hier beispielsweise etwa 1 Stunde.

Nun legst du den Pfad für den Download fest und lädtst das neueste Update auf deinen PC herunter. Die Grösse des Touchscreen-Updates wird in meinem Fall 5.74 GB betragen, was je nach Verbindungsgeschwindigkeit etwas dauert! Hier beispielsweise etwa 1 Stunde.

Schritt 3

Ist der Download abgeschlossen, geht es ums Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks mit den Update-Dateien für Ihr Fahrzeug. Auch diese Aufgabe wird vom Programm übernommen und erfordert lediglich einen USB-Stick, der allerdings eine beachtliche Speicherkapazität aufweisen muss.

Ist der Download abgeschlossen, geht es ums Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks mit den Update-Dateien für Ihr Fahrzeug. Auch diese Aufgabe wird vom Programm übernommen und erfordert lediglich einen USB-Stick, der allerdings eine beachtliche Speicherkapazität aufweisen muss.

Schritt 4

Jetzt geht’s mit dem vorbereiteten USB-Stick ab ins Fahrzeug. Das System wird eingeschaltet und der Stick über den fahrzeugeigenen Anschluss damit verbunden. Es meldet sich sogleich der Update-Assistent des Touchscreens und beginnt mit der Installation. Das Fahrzeug kann während des Prozesses gefahren werden, gewisse, nicht sicherheitsrelevante Systemfunktionen sind aber in dieser Zeit eingeschränkt verfügbar.

Jetzt geht’s mit dem vorbereiteten USB-Stick ab ins Fahrzeug. Das System wird eingeschaltet und der Stick über den fahrzeugeigenen Anschluss damit verbunden. Es meldet sich sogleich der Update-Assistent des Touchscreens und beginnt mit der Installation. Das Fahrzeug kann während des Prozesses gefahren werden, gewisse, nicht sicherheitsrelevante Systemfunktionen sind aber in dieser Zeit eingeschränkt verfügbar.

Überlegungen zu Energie

Es ist nun interessant, einmal auszurechnen, wieweit die Stromproduktion der eigenen Solaranlage denn überhaupt fürs Fahren reicht. Dazu werden einfach die zwei Parameter Produktion und Verbrauch in Relation gebracht.

Produktion

An einem bewölkten Frühlingstag(entspricht 7.5 h) produzieren die Panels auf ~ 30 m² 18.75 kWh Strom. Das sind pro Stunde ~ 2.5 kWh.

Es ist nun interessant, einmal auszurechnen, wieweit die Stromproduktion der eigenen Solaranlage denn überhaupt fürs Fahren reicht. Dazu werden einfach die zwei Parameter Produktion und Verbrauch in Relation gebracht.

Produktion

An einem bewölkten Frühlingstag(entspricht 7.5 h) produzieren die Panels auf ~ 30 m² 18.75 kWh Strom. Das sind pro Stunde ~ 2.5 kWh.

Verbrauch

Der Verbrauch des Fahrzeuges bewegt sich durchschnittlich bei 16 kWh/100 km.

Der Verbrauch des Fahrzeuges bewegt sich durchschnittlich bei 16 kWh/100 km.

Daraus ergeben sich die Überlegungen:

- mit der Tagesproduktion an einem bewölkten kann man über 100 km weit fahren

- produziert die Anlage an einem Sonnentag 35 kWh, würde das für eine Fahrt von ~ 250 km reichen

Simulator (Strecke - Verbrauch - Produktion)

Der Simulator geht von einem Ø - Verbrauch von 16 kWh /100 km aus, was dem Standartfahrstil „Eco" entspricht. Damit liegt der Umrechnung von km in kWh ein Faktor von 0.16 zugrunde. Für die Produktionszeit der PV-Anlage liegt im untersuchten Beispiel ein Faktor von 0.06 vor. Mache im entsprechnden Feld eine Kilometerangabe und du siehst den Verbrauch des Autos und als Vergleich die Produktionszeit dafür einer PV-Anlage mit einer Panelfläche von ca. 30m². Du bist dir aber bewusst, dass das mit einer mittleren Sonneneinstrahlung über das Jahr hinweg gilt.

Simulator Energie

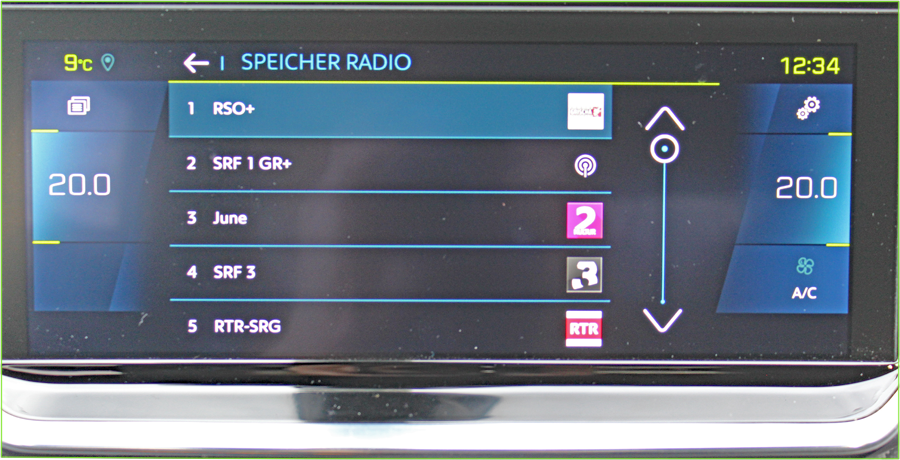

Touch-Screen (Funktionen)

Eine wahre Freude ist der 7" - Touch-Screen des Peugeot e208 GT-line!

|

Die Grundeinstellungen des Touch-Screens werden über die Sensoren oberhalb der Klaviertasten aufgerufen. Von links nach rechts: Audio, Klima, Navigation, Fahrzeug, Telefon, Konnektivität, Energie.

|

Über die Audioeinstellungen werden die Radiosender, Frequenzen und Medien gewählt. Selbstverständlich ist DAB+. Der Klang der Audioanlage ist mit den 6 Lautsprechern sehr gut und die Einstellungen sind einfach zu handhaben.

|

|

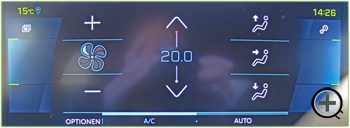

Mit dem zweiten Sensor öffnen sich die Einstellungen zur Fahrzeugklimatisierung. Die gewählten Einstellungen werden erstaunlich genau eingehalten. Das Auto kann auch über die App ferngesteuert vorklimatisiert werden. Ebenso kann ein Zeitplan definiert werden. Die Klimaanlage wirkt sich besonders im Winter auf den Strombedarf und somit auf die Reichweite deutlich aus, was allerdings logisch ist.

|

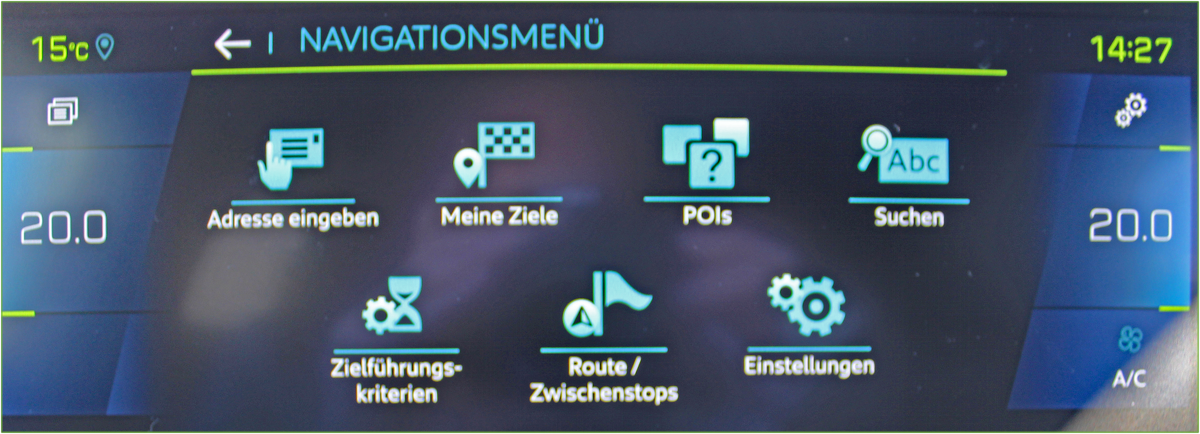

Das Navigationssystem erscheint mir standart, funktioniert jedoch sehr gut. Eine Reise lässt sich in Ruhe über die My Peugeot - App vorbereiten und wird dann an das Fahrzeug übermittelt. Beim Start kann die programmierte Rout sogleich in Angriff genommen werden.

|

|

Auch am Touch-Screen selbst kann natürlich eine Zieladresse eingegeben und können Routen gespeichert werden. Interessant sind auch die Zielführungskriterien. Dort wird beispielsweise festgelegt, ob die Autobahn benutzt werden soll oder nicht.

|

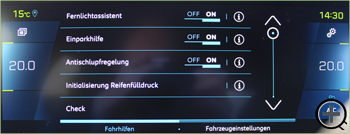

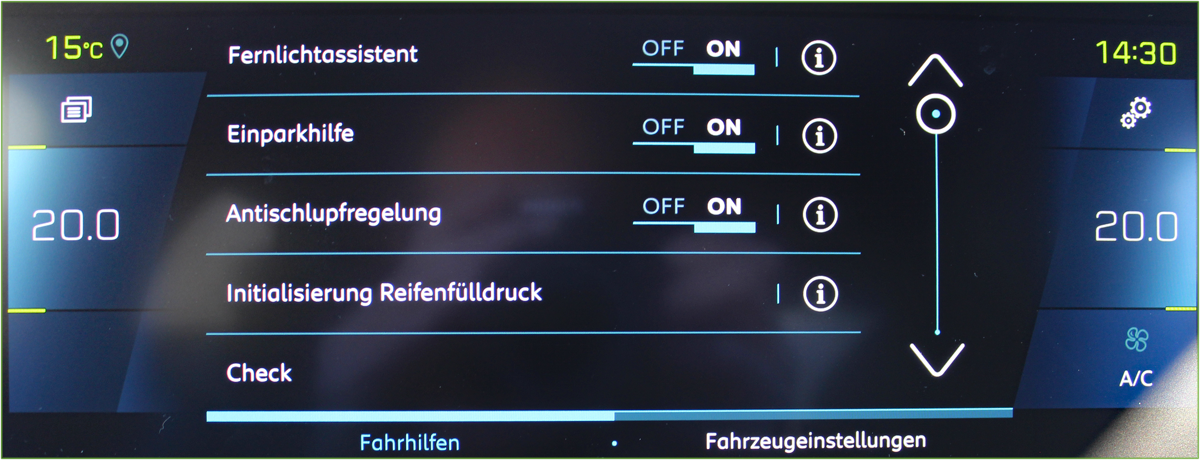

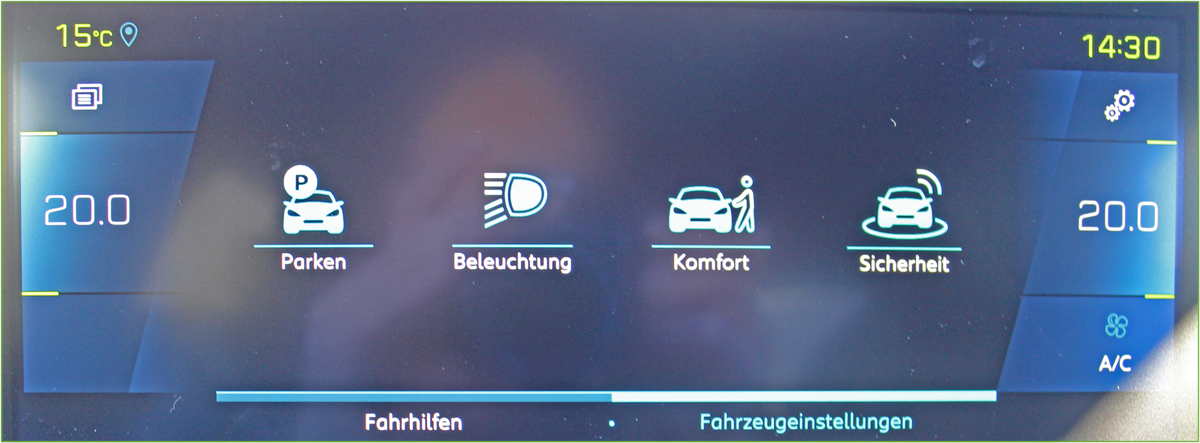

Beim Fahrzeug werden erst einmal die Fahrhilfen sichtbar. Dazu gehören: Fernlichtassistent, Einparkhilfe, ASR, Initialisierung des Reifendrucks…

|

|

Bei den Fahrzeugeinstellungen gelangen wir geführt durch eindeutige Symbole zu allen relevanten Einstellungen rund ums Fahrzeug.

|

Was hinter dem Sensor Telefon steckt, habe ich vergessen zu fotografieren. Ist aber das Mobile über Bluetooth mit dem System verbunden, können wir bequem per Knopfdruck am Lenkrad Anrufe via Freisprechanlage entgegennehmen. Die Lautstärke der Musikanlage wird dabei automatisch reduziert. |

|

Die Konnektivität wird bei den heutigen Fahrzeugen immer wieder hervorgehoben - und Peugeot bietet hier, besonders mit der My Peugeot - App manch Interessantes.

Damit beispielseiweise die Fahrstrecken von der App auch aufgezeichnet werden, ist es nötig, dass das Mobile auch über Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden ist. Erfahrungsgemäss wird diese Verbindung aber oft nicht automatisch hergestellt.

|

Den E-Fahrer interessiert vermutlich der Energiebereich am meisten. Hier hat sich Peugeot auch ein paar ganz nette Spielereien einfallen lassen. Unter Stromfluss kann beobachtet werden, ob während der Fahrt Strom von der Batterie zum Motor (blau), oder beim Rekuperieren (grün) andersrum fliesst. Selbst die Räder des Fahrzeugs drehen sich in der Animation und die Batteriezellen zeigen den ungefähren Ladezustand an.

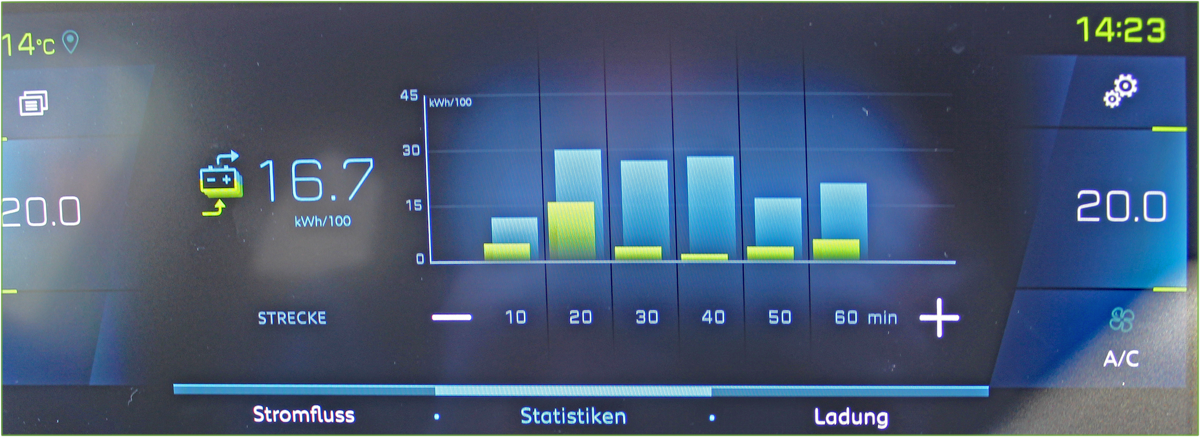

Mein Display befindet sich während der Fahrt meist im Statistik-Modus. Wir sehen hier in Echtzeit den Verbrauch in kWh/100km und das Verhältnis von Verbrauch und Rekuperation in einstellbaren Zeitintervallen. Das ist aufschlussreich und sehr interessant.

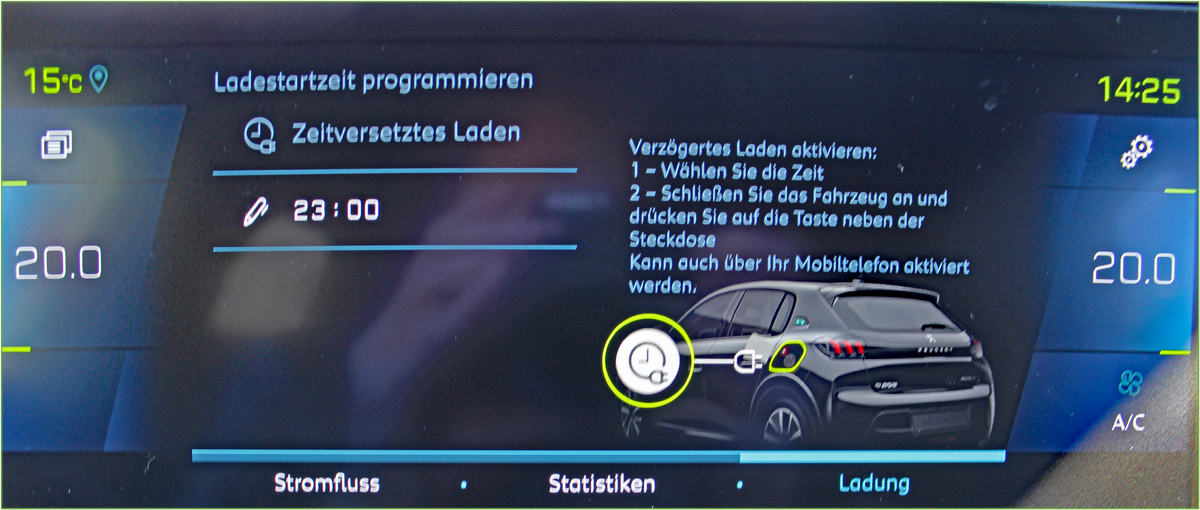

Optionen zum Laden des Fahreugs können auch eingesehen werden. Das Zeitversetzte Laden steuern wir am einfachsten per Mobile bequem über die App.

|

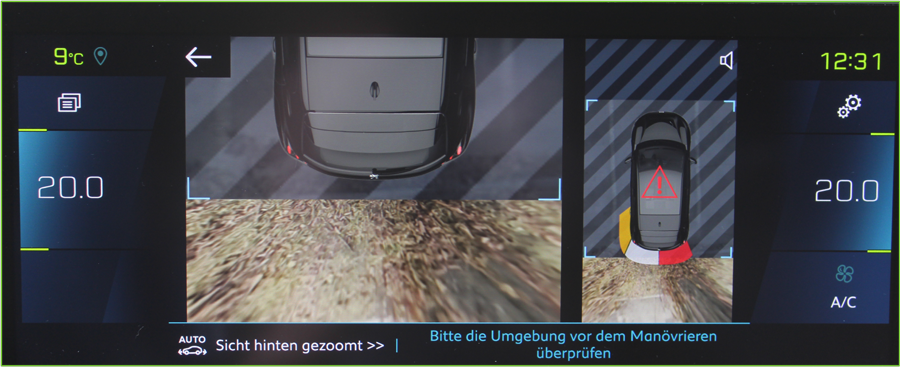

Ausgezeichnete Dienste leistet die Rückfahrkamera, die beim Einlegen des Rückwärtsganges automatisch einschaltet und im Display erscheint. Sie gibt ein sehr exaktes Bild darüber, wie es hinter dem Fahrzeug aussieht - und der akustisch Warnton ist nicht zu überhören, denn andere Audioklänge werden umgehend reduziert. Ebenso nützlich sind die Einparkhilfen vorne und hinten, die sehr exakt und zuverlässig funktionieren.

Geschichtliches

Nicht schlecht gestaunt habe ich, als ich bei der Lektüre erfuhr, dass man bei der Entwicklung des Elektromotors ganz konkret daran dachte, ein Fahrzeug damit zu betreiben. Nicht etwa ein Spinnrad oder einen mechanischen Webstuhl - nein es sollte ein stadtfreundliches Auto werden. Stimmen verkündeten, dass das elektrisch betriebene Automobil die Zukunft sein werde und nicht der Verbrennermotor. Ja, und man staune! Wo stehen wir nun - fast 200 Jahre später? Ebenso überraschend ist, dass ausgerechnet die kleine Schweiz damals beinahe zum „Mekka" des E-Autos geworden wäre.

Die Anfänge waren allerdings bescheiden, wie folgendes Zitat erklärt.

Zitat: … Die beiden Niederländer Christopher Becker und Sibrandus Stratingh schließlich bauten 1835 ein kleines elektrisch angetriebenes Fahrzeug, welches über eine viertel Stunde in Betrieb sein konnte, bevor die Batterie schließlich leer war. Dieses Fahrzeug stellt die erste nachgewiesene Nutzanwendung eines Elektromotors dar...Ende Zitat.

Bei der Spurensuche zu diesem Thema bin ich dann bei Youtube auf ein interessantes und amüsantes Video von NZZ format gestossen, das ich euch nicht vorenthalten möchte.

Die Anfänge waren allerdings bescheiden, wie folgendes Zitat erklärt.

Zitat: … Die beiden Niederländer Christopher Becker und Sibrandus Stratingh schließlich bauten 1835 ein kleines elektrisch angetriebenes Fahrzeug, welches über eine viertel Stunde in Betrieb sein konnte, bevor die Batterie schließlich leer war. Dieses Fahrzeug stellt die erste nachgewiesene Nutzanwendung eines Elektromotors dar...Ende Zitat.

Bei der Spurensuche zu diesem Thema bin ich dann bei Youtube auf ein interessantes und amüsantes Video von NZZ format gestossen, das ich euch nicht vorenthalten möchte.

Die ersten Elektroautos:

von den Anfängen des Elektromobils

auf Youtube =>

oder hier zum Download unter "e" wie electric.